退職届・退職願の封筒の選び方と書き方のマナーとは?

会社を辞めるときには退職届・退職願が必須です。書く内容にはこだわっても、封筒に関しては意外と見落としがちです。実は、退職届・退職願を入れる封筒にもマナーがあります。退職届・退職願の内容がしっかりしていても、封筒が礼儀にかなっていないものであれば、台無しになってしまいます。では、どのような封筒を選び、表と裏には何を書けばいいのでしょうか。退職届・退職願を手渡しする場合と郵送する場合に分けて解説します。

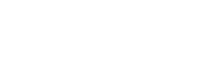

退職願・退職届の封筒の書き方

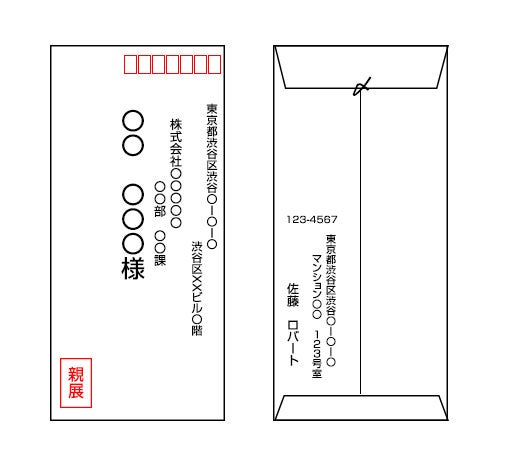

退職届の封筒は、何も書かないまま提出してはいけません。表面には退職届(退職願)と記載し、裏面には左下に自分の所属と氏名を明記しましょう。また、封筒の文字は黒のボールペンか万年筆を使用するのが適切です。

表には退職届もしくは退職願のみ記載

封筒の表には、退職届または退職願とのみ書きます。少し大きめの文字で、封筒の中央に書くようにしましょう。その際、退職願・退職届を渡す会社名や部署名、上司の名前を書く必要はありません。

裏には自分の所属と名前

裏には自分の所属と名前を書くようにしてください。書く位置は、封筒裏の下、左側です。封筒の左半分にちょうど収まるように書いていきます。

封筒路書き際は黒でボールペンか万年筆

封筒に書く文字は、ボールペンまたは万年筆を使って書きます。筆ペンやマジック、サインペンは避けたほうがいいでしょう。そして、文字の色は黒にします。目立つように青や赤を使うのはNGです。

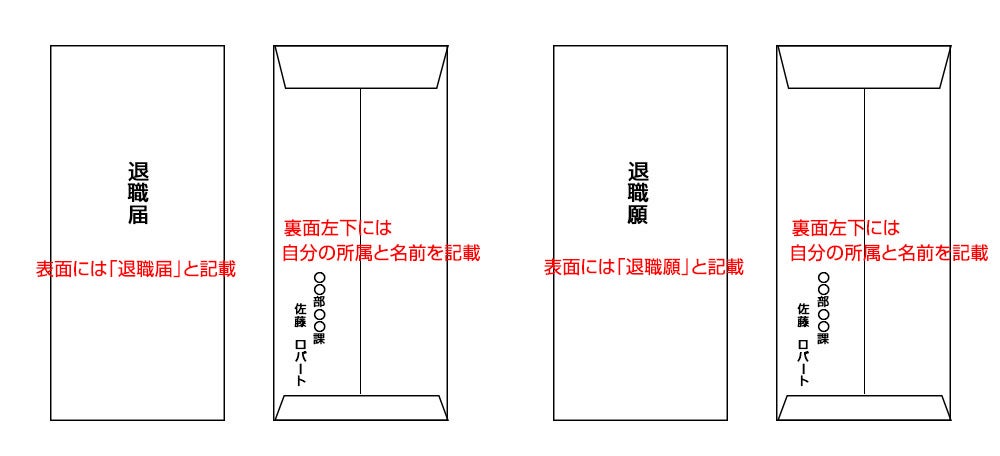

退職届・退職願を封筒に入れるときの折り方

退職届・退職願は巻き三つ折り

退職願・退職届は折り曲げて封筒の中に入れます。しかし、適当に折ってはいけません。折り方にも決まりがあるのです。退職願・退職届を四つ折り、二つ折りにするのはマナー違反で、三つ折りにするのが正解です。さらに、同じ三つ折りでも、巻き三つ折りにしてください。

巻き三つ折りの折り方

まず、退職願・退職届の文面が内側になるように、下側3分の1を折り曲げます。そのあと、上側3分の1を被せるように折ります。退職願・退職届を折るときは、角と角を合わせて、ずれないようにしてください。定規を使うときれいに折り曲げることができるでしょう。また、退職願・退職届は公式なもの。折るときに汚れないように注意します。

封筒に入れる際に気を付けておくポイント

退職願・退職届が折れたら、封筒に入れます。その際、適当に入れてシワがつかないようにしてください。また、入れるときは、退職願・退職届の右上の裏面が、封筒の裏面の右上と重なるようにしましょう。退職願・退職届を入れ終えたら、フラップ(フタ)を閉じます。封筒はのりづけしてもしなくても、どちらでもかまいません。ただし、のりをつけない場合でも、フラップだけは折っておきます。また、封筒にのりシールがついている場合は、のりづけしておいたほうがいいでしょう。のりづけしたときは、フラップの中央に閉じた印のマークを書くようにしてください。退職願・退職届は汚れたり、しわになったりしないように、上司に出すまでクリアファイルに保管しておきます。

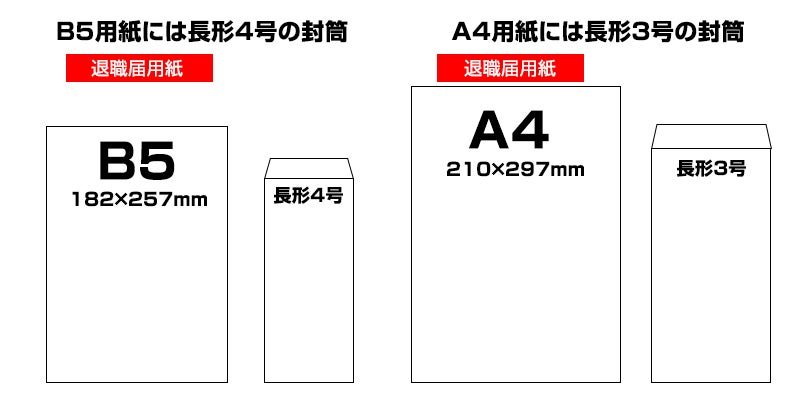

退職届・退職願の封筒はどれがいい?サイズは?

| 封筒の色 | 白色 |

| 封筒のサイズ | A4は長形3号 (120×235 mm) B5は長形4号 ( 90×205 mm) |

| 封筒の種類 | 郵便番号欄無しの二重封筒 |

退職届・退職願を入れる封筒は白を選ぶ

退職届・退職願を入れる封筒は、何を使用してもいいというわけではありません。封筒の色にも決まりがあるのです。ビジネスの場では、領収書や請求書などを入れるのに薄茶色の封筒が使われることがあります。しかし、退職届・退職願を入れる場合は、薄茶色の封筒はNGです。白い封筒を選ぶようにしましょう。

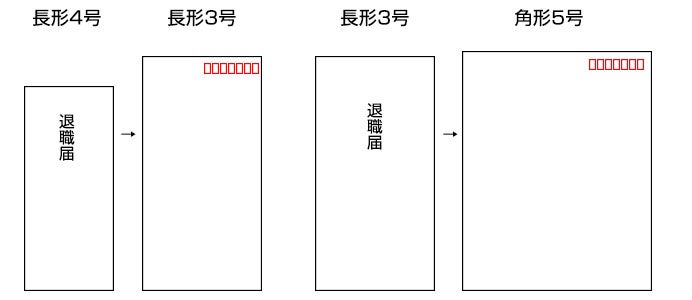

封筒のサイズは用紙がA4なら長形3号、A5・B5なら長形4号

封筒のサイズです。退職届・退職願の用紙の大きさによって、封筒のサイズは使い分けるようにしてください。たとえば、A4サイズの用紙の場合は長形3号の封筒、A5・B5サイズの用紙の場合は長形4号の封筒を選ぶといいでしょう。ちなみに、退職届・退職願はA4サイズで書くことが多いため、封筒も長形3号が一般的です。これらの条件を満たした退職届・退職願を入れるのに適した封筒は、百円ショップでは売られているため、簡単に手に入れることができます。

| 用紙のサイズ | 封筒のサイズ |

| A4 | 長形3号 (120×235 mm) |

| B5 | 長形4号 ( 90×205 mm) |

手渡しの場合は郵便番号欄がないもの・二重封筒を選ぶ

手渡しが基本の退職届ですから、赤枠の郵便番号欄のない封筒が適しています。また、中身が透けないよう内側に紫色の薄い紙のついた二重封筒を選ぶとよいでしょう。

透けないように二重封筒を使用する理由

退職届は提出側、受け取る側の両者にとっても、非常にデリケートな書類です。こうした機密性の高い重要書類には中身が見られないように、透けない二重封筒が良いとされています。

退職届を入れる封筒はなるべくなら透けない二重封筒を選ぶようにしましょう。

【郵送編】退職届・退職願の封筒の選び方・書き方

基本的には対面で手渡しで渡す

基本的に退職願・退職届は、直接上司に手渡しにします。しかし、ケガや体調不良などで直接退職届を渡せない場合もあるでしょう。そんなときは、例外として、人事部または上司から「退職願・退職届を郵送してもいい」と言われることがあります。しかし、退職願・退職届を郵送することになった場合、手渡しとは異なるマナーがあるので注意してください。そこで、退職願・退職届の封筒の選び方、添え状の書き方、封筒の書き方を紹介します。

退職願・退職届を郵送する用の封筒の選び方とは?

郵送用に別の一回り大きな封筒を用意する

退職願・退職届を郵送する場合は、もう1つ封筒を用意したほうがいいでしょう。その理由は、退職願・退職届の封筒に直接、宛名を書かないためです。退職願・退職届の封筒を入れるための、もう一回り大きな封筒を用意するといいでしましょう。大きめのサイズの封筒にする理由は、同じぐらいのサイズの封筒だと、退職願・退職届の封筒を折り曲げて入れることになってしまうからです。また、封を開けるときに、退職願・退職届を破いてしまうかもしれません。だからといって、大きすぎる封筒を使うのも適切ではありません。

封筒の色は白、サイズは長形4号であれば長形3号を。長形3号であれば長形5号を選ぶとよい

退職願・退職届が長形4号の封筒の場合は長形3号の封筒を、長形3号の封筒の場合は角形5号の封筒を選ぶとよいでしよう。

封筒の色に関しては、退職願・退職届の封筒と同様に、白色を選ぶようにしてください。それ以外の色はNGです。ただし、郵送する場合は郵便番号が必要となります。退職願・退職届の封筒と違って、無地ではなく郵便番号入りを使うといいでしょう。

郵送用封筒の書き方

退職届・退職願の書き方は手渡す時と同じ

郵送する際も文書を入れる封筒の書き方は手渡す時と同じです。表面に退職届を記載し、裏面左下に自分の所属と名前を書きます。

封筒の表の宛名は人事部や上司に確認の上、個人宛に送付

郵送する場合は、封筒の表に宛名を書きます。宛名については、部署だけでなく、人の名前も書くようにしましょう。なぜならば、部署だけだと、誰かに封を開けられるか、分からないからです。誰の名前を書けばいいのかは、人事部もしくは上司に聞きます。

左下には「親展」

そして、左下に赤ボールペンで「親展」と書き、四角で囲います。親展とは、宛名に書かれた本人以外は開けないでくださいという意味です。退職願・退職届が正式に受理されないうちに、職場内に退職の噂が広まってしまうのは良くありません。「親展」の文字を記載することによって、部署内の誰かが勝手に開けることを防ぐことができます。

封筒の裏には自分の住所と名前を記載

封筒の裏の左下には、自分の住所と名前を書きます。そして、きちんとのりづけをして、フラップ(フタ)を閉じ、中央に閉じた印のマークを書くようにしてください。

退職願・退職届を郵送する際には郵便局を使うとよい

郵送の場合は、切手を貼ってポストに投函するのでなく、郵便局に出向きます。それは、料金不足で会社に届かないという事態を防ぐためです。また、郵送する際は、「配達証明」を利用するのをおすすめします。「配達証明」とは、一般書留とした郵便物や荷物がきちんと先方に届いたかどうかを証明してくれるサービスのことです。退職願・退職届は大切なものです。このサービスを使えば、安心して郵送することができるのでおすすめです。「配達証明」を利用する場合は、基本料金・運賃と一般書留の加算料金に加えて、310円の追加料金がかかります。

退職願・退職届を郵送する場合は添え状を入れる

郵送で送る場合は、退職願・退職届だけ入れればいいというわけではありません。必ず、添え状を入れるようにしましょう。添え状はパソコンの場合は無地のコピー用紙、手書きの場合は便箋を使用します。用紙の大きさは、B5またはA4が適切です。そして、パソコンの場合は横書き、手書きの場合は縦書きにするようにしましょう。

添え状の例文

添え状に書く内容は、以下の例文が参考になるでしょう。この例文を基にして、自分自身の状況に合わせた文章を付け加えるといいでしょう。

=========================

退職願(または退職届)の送付について

拝啓貴社ますますご清栄のことと存じ、お慶び申し上げます。

このたび一身上の都合により退職させて頂くこととなりました。

つきましては、同封の通り、退職願(または退職届)を提出させて頂きます。

ご査収の程よろしくお願い申し上げます。

短い間ではございましたが、大変お世話になりました。

末筆ながら 貴社のご発展をお祈り申し上げます。

敬具

=========================

添え状を書き終えたから、封筒に入れますが、そのとき、添え状を上に、退職願・退職届を下になるようにしてください。添え状を上にすることで、退職願・退職届の文字が透けて見えることを防ぐこともできます。

この記事を見ている人は以下の記事も見ています

- 退職の挨拶のポイントは?スピーチ・メールのマナーを紹介

- 退職までのベストな期間は?プロ意識をもって退職する

- 退職の準備・手続きの5つの心得

- 円満退職するための退職交渉術

- 退職届・退職願いの書き方【テンプレートつき】

- 退職届の用紙の選び方を徹底解説!サイズ・種類・買える場所について

- 【社労士監修】雇用保険被保険者証とは?いつもらう?紛失した時再発行できる?

- 【社労士監修】試用期間とは?試用期間中に退職できる?

- 【社労士監修】離職票を徹底解説!退職証明書との違い、再発行はできる?

- 転職で空白期間がある場合の答え方、履歴書の書き方は?

- カウンターオファーへの対処法

あなたの将来のキャリアをプロに相談しませんか?

ロバート・ウォルターズのキャリアコンサルタントが、これまで多くの方々の転職を成功へ導いてきた実績と経験であなたに最適なキャリアアップと能力発揮のチャンスを提案いたします。

関連コンテンツ

すべて見る海外留学を通じて得られるスキルや経験は、キャリア形成にどのような影響を与えるのでしょうか? 今回は、ロバート・ウォルターズ・ジャパンで海外からの転職を支援しているAyako Shimizu(以下、Shimizu)と、EF(Education First)でセールス・ディレクターを務めるReina Araki(以下、Araki)さんが、海外経験を活かしたキャリア構築について語ります。 フル動画はページ下部でご覧いただけます。 インタビュー内容 Shimizu:皆さんこんにちは、ロバート・ウォルターズの清水です。本日は海外留学プログラムを提供しているEF社の荒木れいなさんに、「キャリアに活きる留学

もっと読むビジネス環境が急速に変化する中、キャリアも進化する必要があります。今は転職を考えていないかもしれませんが、あなたのスキルや経験を最大限に活かすチャンスを逃していませんか?転職は、キャリアアップや新しい刺激、柔軟な働き方を手に入れるための一つの道です。そして、忙しいビジネスパーソンでも、転職エージェントを活用することで効率的かつ戦略的にキャリアを進めることができます。 キャリアの未来を考えるとき、可能性を広げる選択肢の一つとして、ぜひ転職を視野に入れてみませんか? 現代のビジネス環境は急速に変化しています。テクノロジーの進化、グローバルな競争、リモートワークの普及など、多くの要因が企業と個人のキ

もっと読む海外から日本への帰国が決まったら、日本での新たな生活に向けて準備を進める必要があります。そんな引っ越しを控えている方のために、スムーズに準備を進めるためのタイムラインに沿った帰国ガイドをご用意しました。 帰国前の準備から帰国後の手続き、生活インフラの手配、ご家族がいる方に向けた幼稚園・保育園・学校探しや入学手続き、日本での仕事開始に向けた準備など、押さえておくべき要点をまとめています。 日本での新たな生活をスタートに向けて、さっそく準備を始めましょう。 ガイドへのアクセスはこちら *ロバート・ウォルターズでは海外から日本へ帰国して働くことを検討している方へキャリアサポートをしています。 海外か

もっと読む