副業解禁のまとめ(2018)

働き方改革の一環で政府などが後押しする副業解禁。2017年から2018年にかけてイノベーション創出などを狙う先進的な企業を中心に副業を認める動きが見られ始めています。

長時間労働・過労といった労務・労働時間・労災に関わるリスクや情報漏えいリスクに懸念はあっても解禁に乗り出す企業の狙いとは。そして副業解禁を受けて実際の兼業はどの程度広がるのか。英語力と専門スキルを活かし国内の第一線で活躍する会社員293人を対象にロバート・ウォルターズが実施したアンケート調査の結果から、働き手の視点から副業解禁をビジネスに活かすヒントを探ります。

- 副業解禁はいつから?

- 副業解禁する企業の狙い

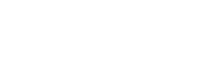

- 会社員の69%「副業を持ちたい」

- 40%以上の管理職、転職ステップとしても興味あり

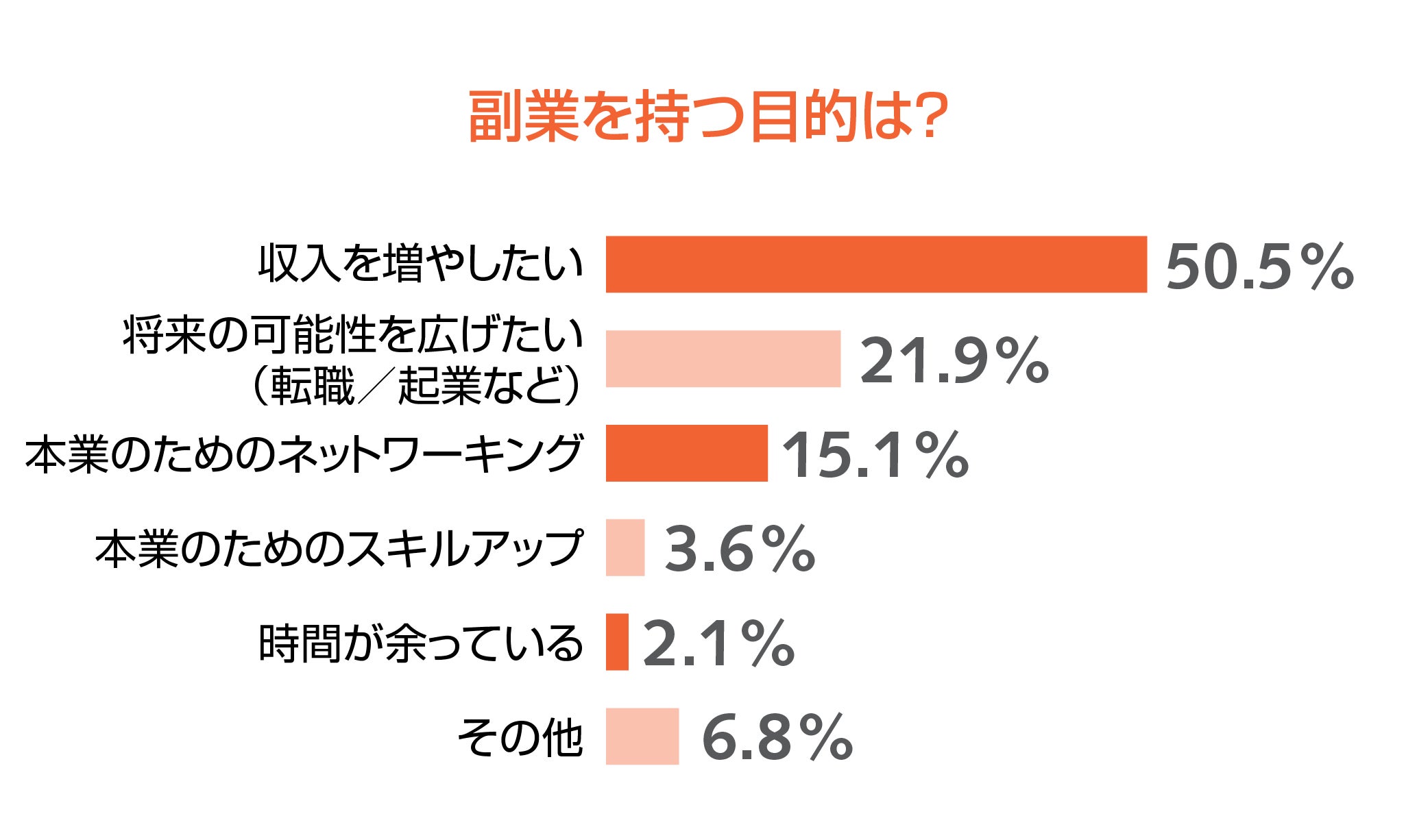

- 副業を持ちたくない31%の会社員。中堅レベル・中間管理職に副業の余裕無し?

- 企業が留意すべきポイント

副業解禁はいつから?

いつから副業を解禁するのか各社の動向に注目が集まる中、経済産業省の調査では副業・兼業を認めている企業が18%、解禁検討中の企業が9.2%、さらに「一定の懸念が解消されれば」認めるとして解禁を検討している企業が36.9%といった結果に。(出典:経済産業省 働き方改革に関する企業の実態調査 平成28年度) 副業についての取り決めは企業によって様々なので、人事に問い合わせてみるのが確実でしょう。

副業解禁する企業の狙い:従業員のスキルアップ&ネットワーキングに期待

前出の調査結果のとおり6割以上の企業が副業解禁に前向きな姿勢を示しています。その主な狙いは従業員のスキルアップと外部組織とのネットワーキングだといわれています。社内では携われない領域の業務を経験できる環境を与え、その見返りに副業先で得たスキルや情報、ネットワークを自社のビジネスに活かしてもらおうという期待が込められているようです。

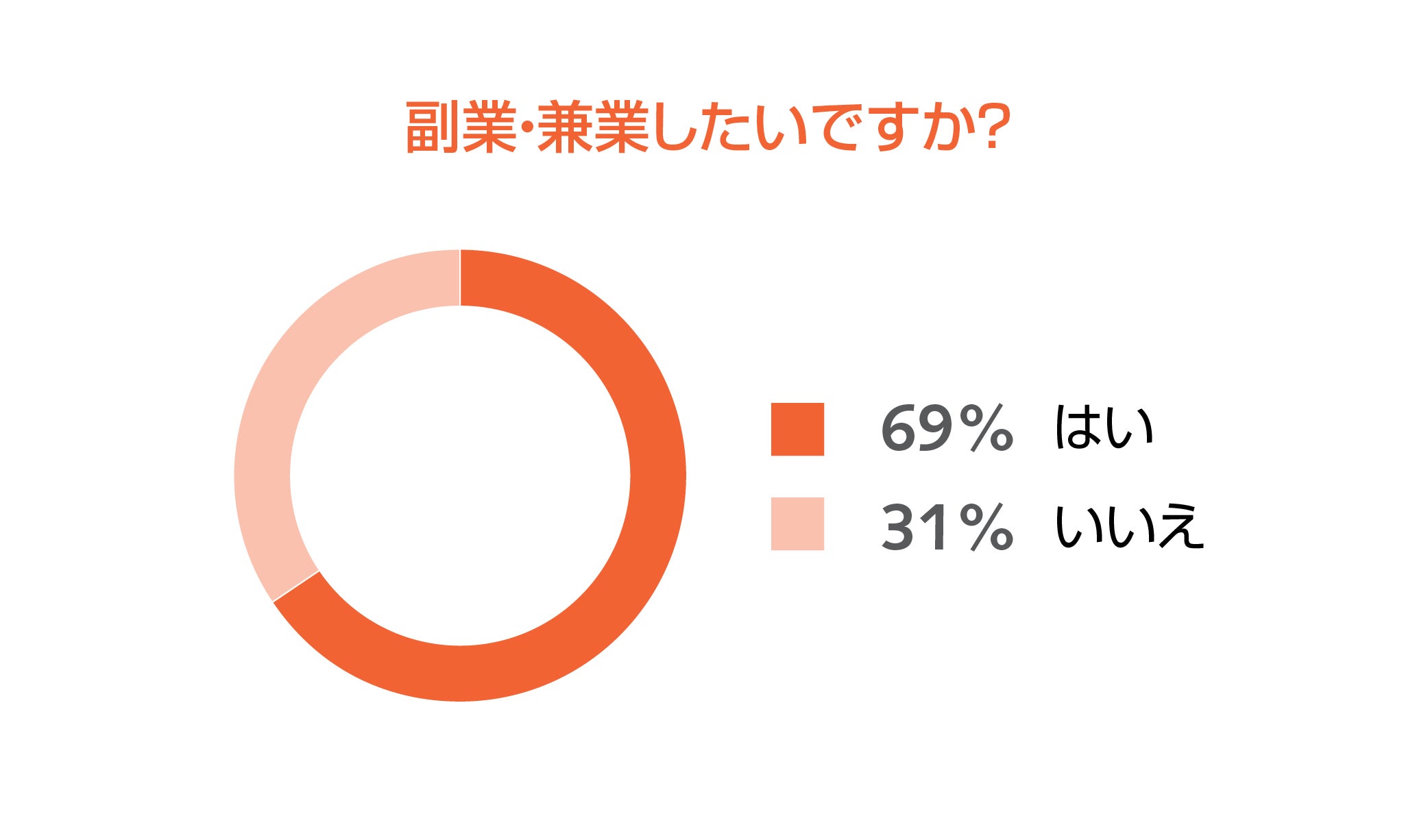

会社員の69%「副業を持ちたい」。目的には「本業のためのネットワーキング」も

外資系企業、グローバル展開の進む国内大手企業で働くバイリンガル人材を対象としたアンケート調査に回答を寄せた293人の会社員のうち、69%が「副業・兼業をしたい」と回答。IT業界で働く人材の回答に絞るとその比率は78%に。IT分野では他業種に先駆けて副業・兼業の意向が浸透しつつあることがうかがえます。副業を持ちたい理由は1位「収入を増やしたい」(50.5%)、2位「(起業・転職に向けて)将来の可能性を広げたい」(21.9%)、3位「本業のためのネットワーキング」(15.1%)。「ネットワークを自社のビジネスに活かしてもらいたい」という会社側の狙いへの効果も期待ができそうです。

40%以上の管理職、転職ステップとしても興味あり

日本人材機構が実施した「首都圏管理職の就業意識調査(2016下半期版)」で、業務時間外の副業または業務日数調整型の副業ができれば、副業先で自分の能力を試し企業との相性もよければ転職できるという制度があれば利用したいと答えた管理職がそれぞれ46%、42%と半数近くいました。経営幹部候補の選抜制度・文化のある企業が多い日本。選抜されなかった管理職の中にも業界やビジネスケースが違う環境に移れば経験・能力ともに充分なスキル人材は少なくありません。副業が優秀な即戦力人材を確保する手段のひとつとなるのか、また流動性や解雇の課題に風穴を開けるのかにも注目です。

副業を持ちたくない31%の会社員。中堅レベル・中間管理職に副業の余裕無し?

ロバート・ウォルターズが行った前出の調査で、副業を持ちたくないと答えた会社員は31%。理由の1位は「本業だけで手一杯(余裕が無い)」(36.8%)でした。

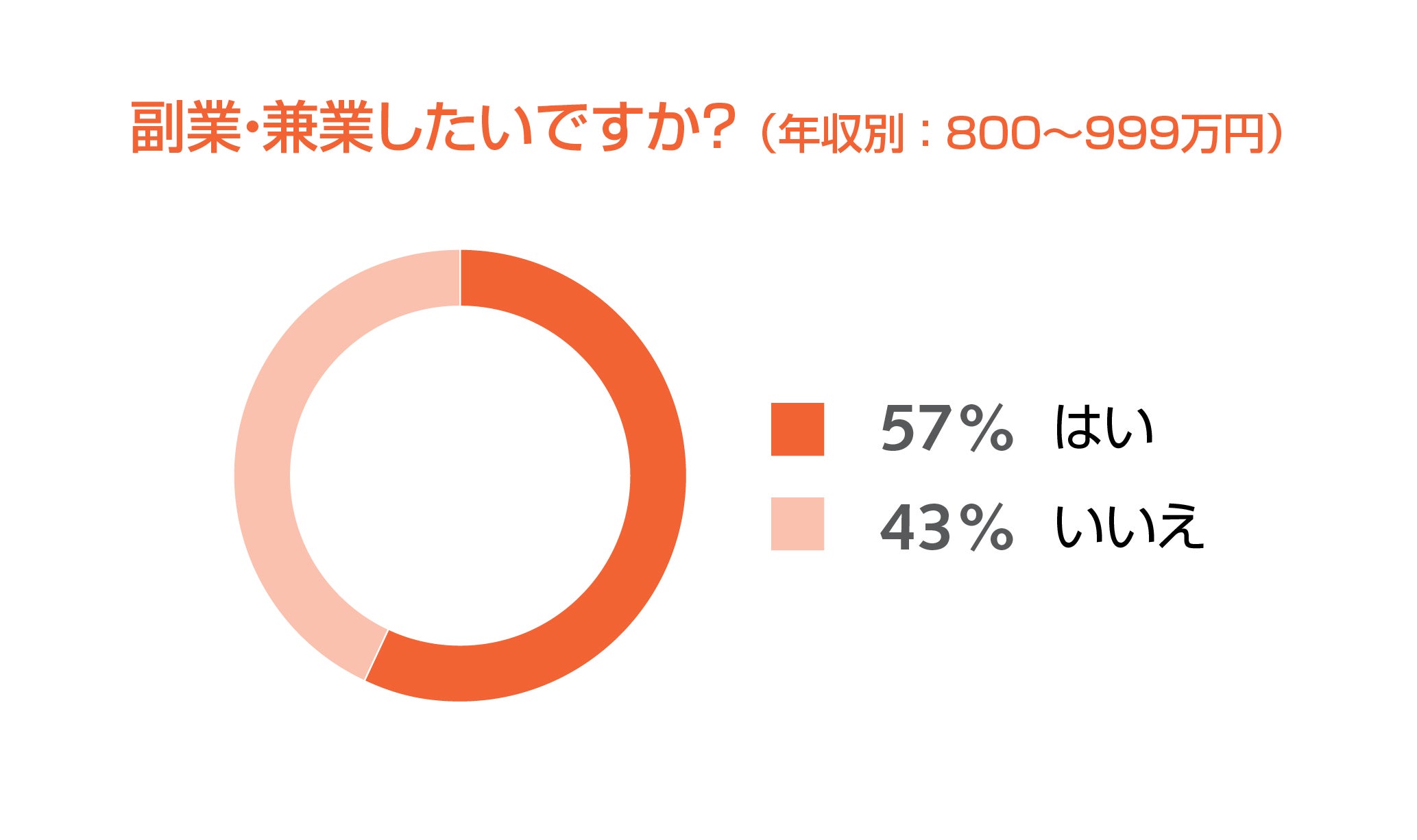

特に中堅レベル・中間管理職の多い年収800~900万円の会社員では43%が「副業・兼業」に後ろ向きな姿勢を示しました。業務量と責任の重さの割に時間の余裕が得られづらいこと、育児・介護などの責任が増える年齢層なことなどから、若手層・上級層に比べると自由が利きづらいという見方もできそうです。「本業のほかにもう一つ仕事を持つ余裕がない」「本業での成果・評価が下がってしまう」といった労働者の不安が解消され、副業・兼業しやすい社会をつくるためには業務の省力化、評価制度の見直しといった企業努力が不可欠かもしれません。

企業が留意すべきポイント:従業員自身による申請と記録の徹底

そうした企業努力とともに副業解禁の機運が高まりつつあるなか、リスクにも注目が集まっています。副業を持つ従業員の生産性の低下、働き過ぎ(長時間労働・過労)による問題や納税トラブル、機密情報・個人情報の漏えいーー。本業側となる企業にとって、副業には様々なリスクがともないます。リスクを回避するためには、副業を持つ従業員本人に会社への申請と勤務記録づけを徹底させることが最も重要だといわれています。副業を解禁する際には従業員に適切なコミュニケーションツールを通じて、会社・人事が説明する必要があるでしょう。

関連コンテンツ

すべて見る人口の減少と高齢化により、多くの産業で労働力不足が進行している日本。 2023年の有効求人倍率は平均で1.31倍となっており、優秀な人材の採用がますます困難になっています。 その中でも、日本は特にグローバル人材不足という課題も抱えており、国民の英語力の低さや留学者数の減少により希少なグローバル人材の獲得競争が加速する状況に。 このような状況を踏まえ、企業が高い知識と語学力を兼ね備えたグローバル人材を獲得するためにはどのようなポイントを押さえるべきなのでしょうか。 以下の資料をダウンロードして、貴社の採用戦略のヒントにご活用ください。 ダウンロードはこちら

もっと読む採用審査では、面接での結果が決定打になることが多いでしょう。しかし、在宅勤務のときなど、対面での面接ができない場合もあります。候補者を会社に呼んで直接面接するのに代えて、オンライン通話システムで面接をすることもできます。このように、採用審査のプロセスのなかには、デジタル化できるものが複数あります。採用審査の流れを詳しく紐解いてみることで、普段は当たり前だと思っていたプロセスを効率化できるだけでなく、より迅速に進められるかもしれません。求人を素早く広告する、応募の中から候補者を絞り込む、企業ブランディングも同時に叶える――。この記事では、採用担当者のあなたが、対面での面接ができない時期にも、リモ

もっと読む企業にとって、人材を採用する際の悩みの種は、カルチャーフィットする人材を採用するのか?それとも多様な人材を採用するのか?ということにあるのではないでしょうか? 社風があっていて、価値観を共有できる人材の採用は、自動的に高いパフォーマンスをもたらすのでしょうか?それとも、多様な人材がもたらす影響はより企業へ利益をもたらすのでしょうか? ロバート・ウォルターズでは、 採用担当者 Pernod Ricardとのパネルディスカッションで、これらの疑問を探りました。 調査結果と業界の知見からわかったこと スキルセット、性別、年齢などの面で多様な従業員がいれば、「同じようなチーム」ではなくなるため、より革

もっと読む